Pour le dernier événement de cette année universitaire, nous

accueillons Zabou Breitman, comédienne, réalisatrice et metteuse en scène à la

bonne humeur communicative, et, de son propre aveu, avec une forte « tendance

à l’enthousiasme », qui gagne rapidement le public. Une quinzaine de jours

avant son arrivée à Oxford, Zabou a été maîtresse de cérémonie pour la

trentième Nuit des Molières, et c’est donc par l’évocation de cet événement récent

que commence notre rencontre. Entre les nombreuses répétitions et le passage en

revue des cérémonies précédentes, nécessaires pour se préparer et

« trouver le bon ton », Zabou se démarque en ajoutant quelque chose

qui lui semblait manquer : il lui paraissait important, lors de cette soirée,

d’ « honorer les

collègues » qui se trouvaient face à elle et allaient recevoir des prix.

Cette trentième cérémonie, elle est d’ailleurs la première

femme à la présenter seule. Zabou, qui s’est toujours sentie légitime dans le

milieu du théâtre et du cinéma, grâce surtout à son père féministe, se rend

compte aujourd’hui d’être un contre-exemple, et insiste sur la nécessité de

donner aux femmes les armes et les outils nécessaires pour se défendre et

tracer leur route. Et, dans le milieu du cinéma, la route est encore longue :

pour la série télévisée Paris etc. qu’elle

réalise en 2017, nombreux sont les acteurs qui ont refusé de jouer les rôles

secondaires au côté des cinq femmes protagonistes, ces rôles secondaires sont

en effet souvent réservés aux actrices, tandis que les hommes occupent

d’habitude les rôles principaux.

Fille d’un scénariste et d’une actrice, Zabou a commencé à travailler

dans le cinéma presque instinctivement. Elle joue son premier rôle à la

télévision à cinq ans, dans la série Thierry

La Fronde, écrite par son père. Mais plutôt que comme actrice, elle préfère

se définir d’abord comme une « créatrice », quelqu’un qui aime

« fabriquer ». Si sa carrière d’actrice débute tôt, la passion du

métier lui est venue plus tard. D’ailleurs, elle n’a jamais perçu comme une

limitation le choix presque « naturel » que constituait pour elle

cette voie. Son père lui a inculqué très tôt l’idée qu’elle pouvait « tout

faire » ; et ses parents ont insisté sur l’importance des études,

surtout « pour apprendre à apprendre ». Malgré l’ennui qu’elle

ressent à passer son adolescence à la campagne, et malgré son côté « poète

maudite », selon ses propres mots, Zabou, enfant, est amusée et intéressée

par plein de choses. Elle ne s’est jamais sentie limitée dans ses goûts et ses

intérêts : tout lui plaît, à condition de constituer un « challenge

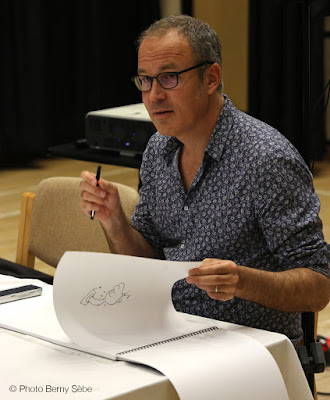

artistique », et elle se passionne pour le dessin, en particulier le

croquis.

C’est au début des années 1990, que commence véritablement sa

carrière cinématographique, mais elle se retrouve au départ cantonnée à la

comédie, sans pour autant s’en sentir frustrée ou déçue. Elle note néanmoins un

rapport au rire différent selon les pays : en France, faire rire est

« suspect », ce qui rend difficile une carrière en tant qu’actrice

comique, tandis que c’est l’inverse en Angleterre. Même si elle se dit contente

de travailler comme actrice, elle s’autorise quelque chose de différent et

prend son destin en main, en 2001, lorsqu’elle réalise son premier film, Se souvenir des belles choses, avec

Isabelle Carré et Bernard Campan. En se lançant dans la réalisation, Zabou a

retrouvé sa première passion, le dessin, ou plutôt a réussi à combiner cette

passion avec celle du cinéma. Enfant, elle dessinait des croquis et des storyboards, et au moment de réaliser

ses films, la première étape est toujours de « penser en images ».

Elle travaille souvent avec un scénariste et met alors en place un processus

d’écriture à deux : elle s’approprie d’abord une scène en la visualisant,

et le scénariste l’écrit. Ce rapport très visuel, sensoriel, au travail de

réalisation semble être la preuve de sa conviction qu’un savoir encyclopédique

du cinéma n’est pas nécessaire pour réaliser un film. Néanmoins, ce qui lui

semble nécessaire, c’est de se comporter en « spectatrice active »,

ce qu’elle fait depuis son plus jeune âge. En effet, durant son enfance, elle

acquiert une culture filmique et une connaissance du vocabulaire

cinématographique d’une façon qui lui paraît complètement naturelle :

devant la télévision, son père décortique les plans avec elle, et elle se

familiarise ainsi avec des cinémas différents (français, russe, anglo-saxon...).

Regarder de manière active, pour Zabou, c’est donc un mélange entre cette connaissance

et une « intuition joyeuse » qui se retrouve dans son travail de réalisation.

Tout comme la recherche scientifique, la réalisation contient pour elle cette

part d’intuition que même une connaissance extrêmement complète ne saurait

remplacer.

A plusieurs occasions, Zabou a dû, sur un même tournage,

endosser le rôle d’actrice et de réalisatrice, un exercice très compliqué et

auquel elle ne se prête pas volontiers. Par exemple, pour la très récente série

de Canal + Paris etc. dont elle est

la réalisatrice, elle a accepté de jouer le rôle d’une des protagonistes à la

demande de la chaîne et de la production. Mais le fait d’être à la fois

comédienne et réalisatrice lui permet aussi de réussir dans ces deux

rôles : lorsqu’elle est réalisatrice, son expérience d’actrice lui permet

de choisir au mieux les mots qu’elle adresse aux comédiens, pour les aider et

pour éviter de les inhiber, en leur manifestant toute sa confiance. En effet,

selon Zabou, le principe est simple : si l’acteur est choisi, il saura

faire ce qui lui est demandé, il faut donc lui accorder sa confiance. Le choix

de l’acteur est d’ailleurs une étape de la réalisation qui la passionne :

elle sait que l’acteur incarnera le personnage en se servant de son corps, de

sa voix, de son jeu, mais aussi de son « bagage », et qu’il faut donc

prendre en compte son expérience personnelle. Le fait d’être comédienne l’aide ainsi

à mieux comprendre les acteurs, mais aussi, inversement, à mieux se rendre

compte des difficultés que les acteurs peuvent occasionnellement poser aux

réalisateurs !

En plus d’être actrice et réalisatrice, Zabou est aussi

metteuse en scène, ce qui lui permet de confronter les milieux du cinéma et du

théâtre, et de relever les différences entre la réalisation d’un film et la

mise en scène d’une pièce. Le fait que le cinéma soit une industrie, et le film

un objet qui nécessite une équipe nombreuse, fait de la réalisation un

processus plus simple que la mise en scène qui est, quant à elle, un processus

« plus artisanal ». Au cinéma comme au théâtre, Zabou a travaillé à

l’adaptation de romans. L’adaptation d’une œuvre littéraire au cinéma pose

toujours la question de la fidélité à l’original, et c’est une question qui

s’est posée avec force à Zabou Breitman lorsqu’elle a dû réaliser et mettre en

scène différentes adaptations, comme celle du roman Je l’aimais d’Anna Gavalda, en 2008, ou de No et moi, de Delphine de Vigan, deux ans plus tard. Une fidélité

complète à l’œuvre originale est impossible, c’est même le médium du cinéma qui

l’interdit, et qui force à trahir : en effet, le cinéma ne propose qu’un

possible, tandis que le roman s’offre dans toute sa multiplicité à ses divers

lecteurs. Cependant, cela n’exempte pas la réalisatrice du devoir de manifester

son respect aux auteures et à leurs œuvres. La solution à ces interrogations

lui est venue de Lydie Salvayre, dont elle a réécrit et adapté pour la scène La Médaille en 2010, puis La Compagnie des Spectres : une

adaptation doit ressembler à la fois à l’auteur de l’œuvre originale et au

créateur de la nouvelle adaptation.

Pour Je l’aimais

d’Anna Gavalda, la question de l’adaptation et du respect de l’œuvre originale

se pose de façon très claire dans la forme du film même. Histoire d’un regret

amoureux, Je l’aimais est un livre

qui joue sur les temps, sur la résurgence du passé, et du souvenir que l’on

raconte, dans le présent. Pour réaliser le film, Zabou Breitman a dû développer

une véritable « grammaire » qui lui a permis de « jouer sur les

temps », à travers l’utilisation de retours en arrière, de passages de la

voix in à la voix off : ce n’est plus l’écriture qui nous catapulte dans

le passé, mais l’écoute. On retrouve dans ce film une méditation sur la

mémoire, déjà amorcée dans Se Souvenir

des belles choses, et qui parcourt l’œuvre de réalisatrice de Zabou

Breitman.

Toutefois, c’est un projet de réalisation un peu différent

qui l’occupe en ce moment : elle travaille à la réalisation d’un dessin

animé — un rêve qui se concrétise, pour elle — Les Hirondelles de Kaboul, adapté du roman de Yasmina Kadra, et

dont la sortie est prévue en 2019. Côté théâtre, elle souhaiterait monter une

compagnie composée aux trois-quarts de jeunes comédiens de moins de trente ans.

Pour quelqu’un qui « aime fabriquer », comme Zabou Breitman, les

rêves se concrétisent souvent, et se transforment vite en projets, que nous ne

manquerons pas de suivre de près.

Événement organisé par Dr Michael Abecassis,

Cinéma et Culture Française à Oxford

Article rédigé par Virginie Trachsler